News Analysis Hardiknas 2025: SR Membangun Optimisme Pendidikan Merata di Indonesia

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Hari Pendidikan Nasional 2025 yang jauh hari ini, datang di tengah semangat baru pemerataan akses pendidikan. Yakni, ketika negara kembali menaruh harapan pada "Sekolah Rakyat (SR)" sebagai solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.

Dalam news analysis ini, penulis mencoba menelusuri jejak gagasan Sekolah Rakyat yang dilahirkan dari keprihatinan terhadap jutaan anak putus sekolah, merekam capaian dan tantangannya sejauh ini, sekaligus menawarkan kritik dan solusi konstruktif.

Advertisement

Apakah Sekolah Rakyat akan menjadi tonggak perubahan atau sekadar jargon politik sesaat? Berikut news analysis TIMES Indonesia.

***

Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap 2 Mei selalu menjadi momentum refleksi bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Pada Hardiknas tahun 2025 ini, perhatian tertuju pada inisiatif baru pemerintah berupa program “Sekolah Rakyat” yang digagas untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Di tengah semangat Hardiknas yang mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, program Sekolah Rakyat menawarkan harapan baru sekaligus menuai berbagai catatan penting.

Makna Hardiknas: Warisan Ki Hadjar Dewantara untuk Pendidikan Inklusif

Peringatan Hardiknas lahir dari penghargaan atas jasa Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hardiknas melalui Keputusan Presiden No. 316 Tahun 1959 untuk mengenang kelahiran Ki Hadjar Dewantara.

Ki Hadjar (lahir 2 Mei 1889) dikenal kritis menentang sistem pendidikan kolonial yang elitis – pada masa penjajahan Belanda, sekolah hanya diperuntukkan bagi anak bangsawan dan kolonial. Sebagai tanggapan, Ki Hadjar mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922, yang membuka kesempatan belajar bagi seluruh rakyat tanpa memandang status sosial.

Perjuangannya menandai tonggak penting pendidikan inklusif di Indonesia. Hardiknas dimaksudkan untuk mengenang semangat ini dan mendorong patriotisme di kalangan insan pendidikan.

Pada Hardiknas 2025, tema yang diangkat “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” menegaskan kembali pentingnya keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam pendidikan. Pemerintah mengajak semua pihak berkolaborasi menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

Semangat ini relevan dengan konteks saat ini, di mana pemerataan akses masih menjadi tantangan utama. Hardiknas tahun ini menjadi lebih bermakna seiring peluncuran program Sekolah Rakyat – sebuah upaya pemerintah untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi kalangan yang paling terpinggirkan.

Latar Belakang Lahirnya Program Sekolah Rakyat

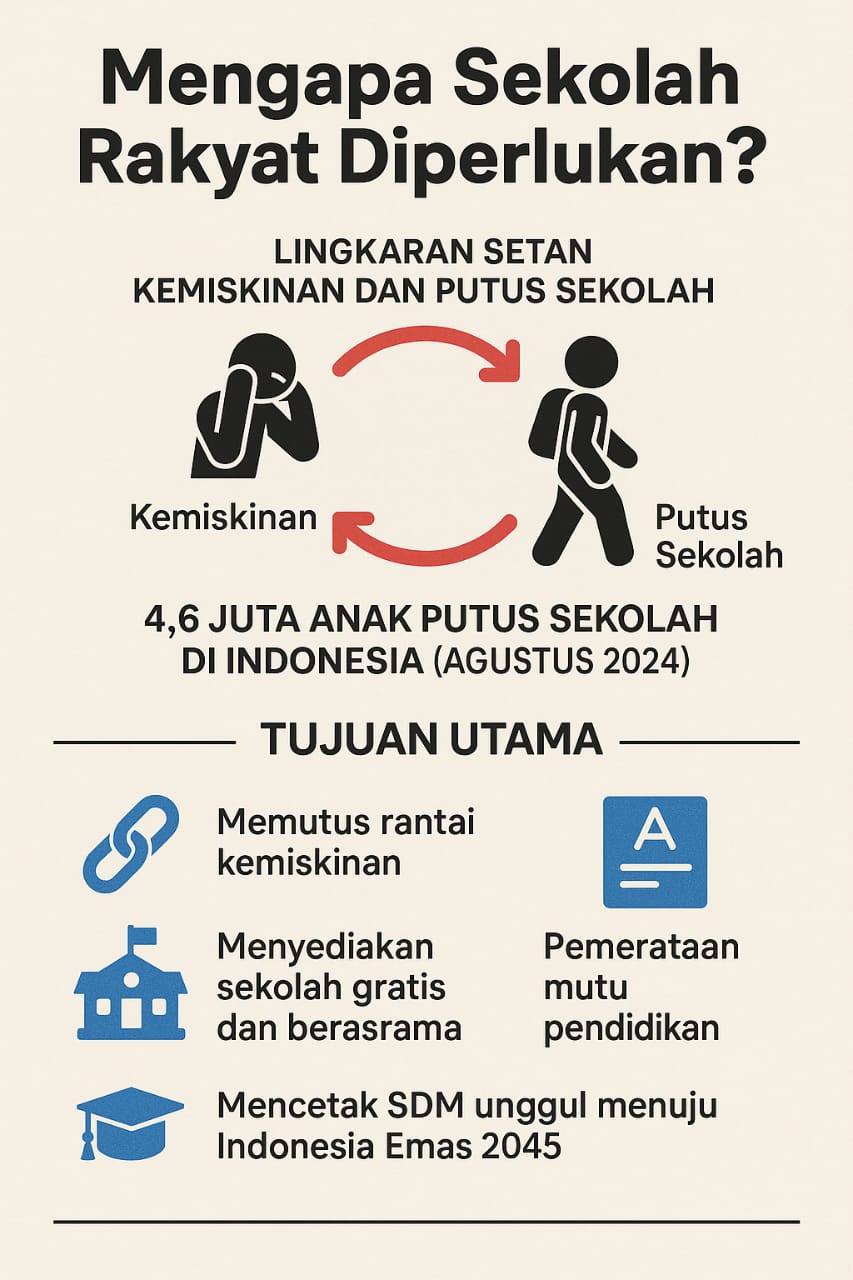

Program Sekolah Rakyat muncul sebagai respons terhadap ketimpangan akses pendidikan. Khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Data Kemdikbudristek menunjukkan pada Agustus 2024 terdapat 4,6 juta anak putus sekolah di Indonesia – sebuah angka mengkhawatirkan yang mencerminkan bagaimana kemiskinan masih menjadi penghalang utama pendidikan.

Banyak anak dari keluarga miskin terpaksa berhenti sekolah karena faktor biaya, kebutuhan membantu ekonomi keluarga, atau minimnya dukungan infrastruktur di daerah terpencil. Kondisi ini memperkuat lingkaran setan kemiskinan: tanpa pendidikan, generasi muda sulit meningkatkan taraf hidup, dan kemiskinan pun berulang antar generasi.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto – yang mulai menjabat pada Ojtober 2024 – mencetuskan ide Sekolah Rakyat sebagai solusi strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Pada rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat di Istana Bogor, 3 Januari 2025, Presiden secara resmi menginstruksikan pembentukan Sekolah Rakyat.

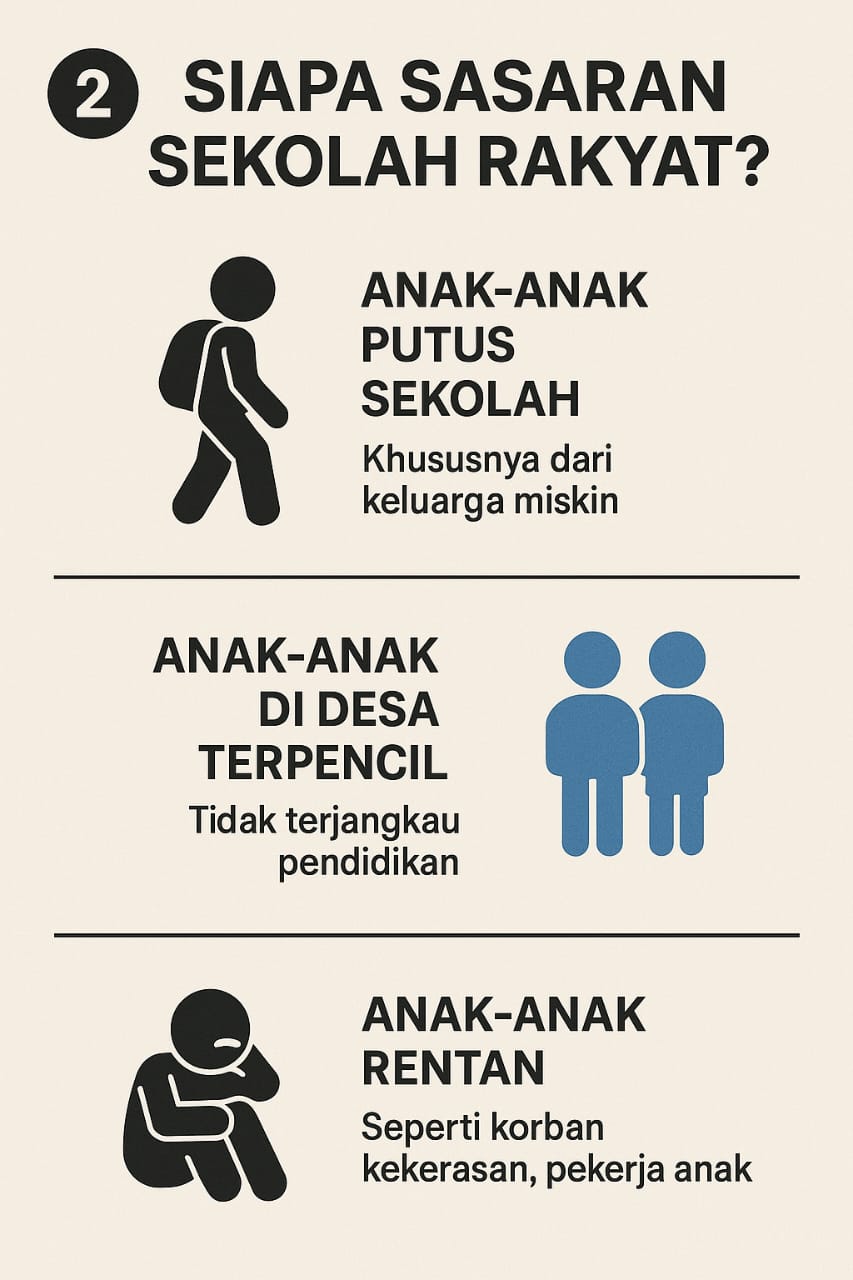

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama penuh yang gratis. Sekolah ini menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu (terutama kategori miskin ekstrem). Dengan menyediakan pendidikan dan kebutuhan hidup (asrama, makan, dll.) secara cuma-cuma, pemerintah berharap anak-anak dari latar belakang paling miskin dapat tetap bersekolah tanpa membebani orang tua.

“Tujuan utama Sekolah Rakyat untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jika orang tuanya miskin jangan sampai anaknya jadi miskin. Ini harus diputus dengan menyekolahkan mereka,” tegas Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menggarisbawahi visi program ini.

Menariknya, konsep “Sekolah Rakyat” sejatinya bukan hal baru dalam sejarah pendidikan Indonesia. Istilah ini pernah digunakan pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) sebagai nama sekolah dasar gratis bagi rakyat biasa.

Sekolah Rakyat pada era tersebut merupakan cikal bakal pendidikan dasar merata, sebelum akhirnya diubah namanya menjadi Sekolah Dasar (SD) pada 13 Maret 1946.

Semangat Sekolah Rakyat di masa perjuangan adalah mencerdaskan semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, sejalan dengan cita-cita Ki Hadjar Dewantara. Kini, di era modern, pemerintah mencoba menghidupkan kembali semangat itu: Sekolah Rakyat 2025 merupakan inovasi berlandaskan prinsip bahwa pendidikan adalah hak setiap anak, apapun latar belakang ekonominya.

Secara institusi, program ini berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos) alih-alih Kementerian Pendidikan. Langkah ini menegaskan fokus Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Meski begitu, Kemensos menggandeng erat Kementerian Pendidikan (khususnya Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah) untuk memastikan aspek kurikulum dan pengajaran tetap terjamin mutunya.

Artinya, Sekolah Rakyat diupayakan memenuhi Standar Nasional Pendidikan layaknya sekolah formal, hanya saja dengan pembiayaan dan pengelolaan yang ditanggung pemerintah sebagai intervensi sosial.

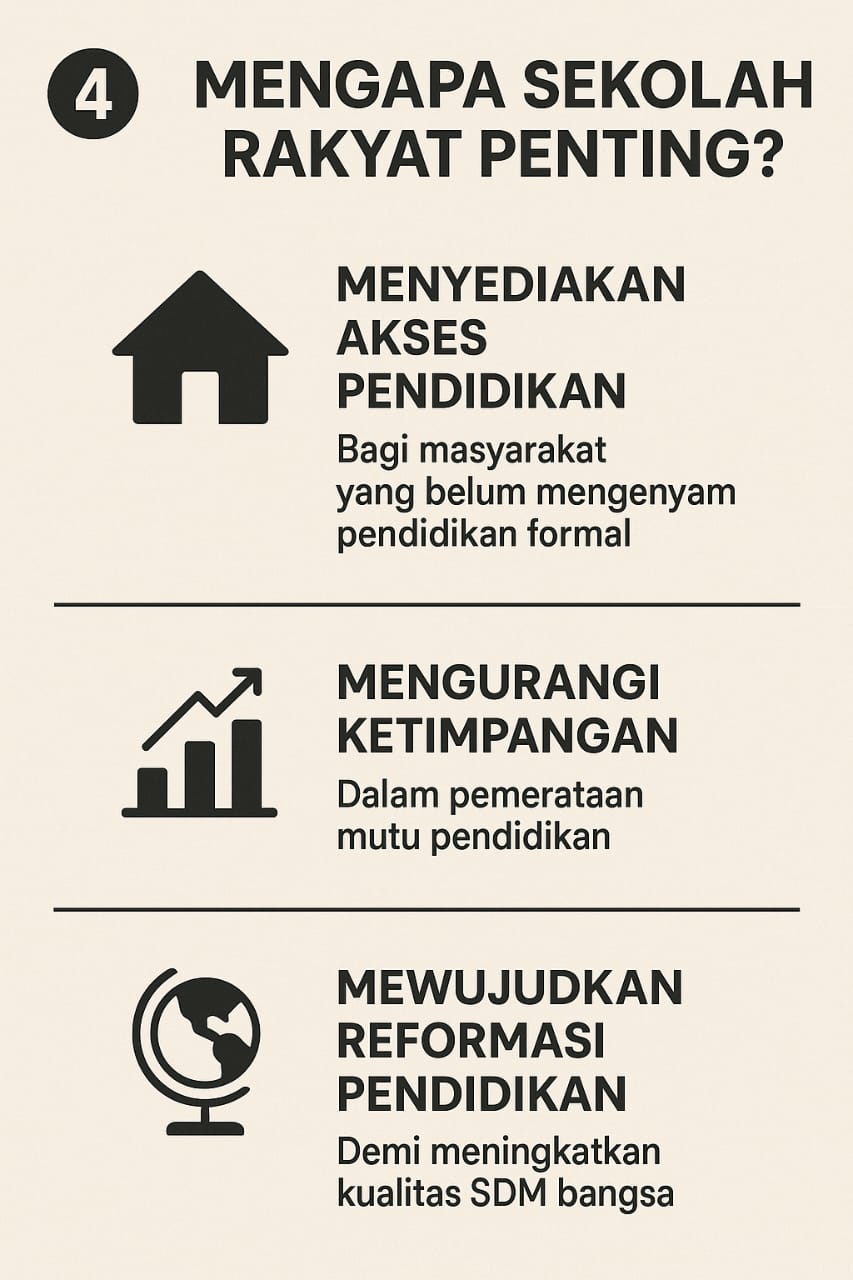

Tujuan besar program ini dapat dirangkum sebagai berikut: (1) memperluas akses pendidikan bagi anak miskin ekstrem yang selama ini sulit mengenyam sekolah, (2) meningkatkan pemerataan mutu pendidikan antar wilayah dan kelompok sosial, (3) memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM, dan (4) mengangkat derajat keluarga miskin menuju Indonesia Emas 2045 (generasi unggul pada 100 tahun kemerdekaan).

Sekolah Rakyat diharapkan menjadi “jalur afirmatif” tambahan selain kebijakan afirmasi pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang telah ada. Jika selama ini anak kurang mampu diberi kuota di sekolah negeri reguler, kini bagi yang tetap tak tertampung atau berada di kantong kemiskinan ekstrem, tersedia opsi bersekolah di Sekolah Rakyat.

Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi anak Indonesia untuk putus sekolah hanya karena himpitan ekonomi.

Perkembangan Terkini: Capaian Awal dan Tantangan di Lapangan

Sebagai program yang relatif baru digagas pada awal 2025, Sekolah Rakyat bergerak cepat dari konsep menuju realisasi. Sejumlah capaian awal patut dicatat dengan optimisme.

Pertama, pada Maret 2025 Presiden mengumumkan target pembangunan 200 Sekolah Rakyat berasrama dalam tahun ini, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA di tiap lokasi. Bahkan Presiden menargetkan 53 sekolah pertama sudah dapat diresmikan dalam tiga bulan sejak Maret (yakni sekitar pertengahan 2025), agar dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025/2026 yang dimulai Juli mendatang.

Target ambisius ini didukung inventarisasi infrastruktur: pemerintah memanfaatkan gedung-gedung yang sudah ada untuk mempercepat pendirian sekolah. Alih-alih membangun dari nol, fasilitas seperti balai latihan milik Kemensos di berbagai daerah disulap menjadi kampus Sekolah Rakyat perintis. Langkah ini mempercepat implementasi karena infrastruktur dasar (lahan, bangunan) telah tersedia, tinggal direnovasi agar layak menjadi sekolah berasrama.

Mensos Gus Ipul menyebut di Jawa Tengah, misalnya, sudah disiapkan 4 lokasi balai sosial (Temanggung, Pati, Magelang, Solo) untuk segera difungsikan sebagai Sekolah Rakyat pertama. Antusiasme juga tampak dari pemerintah daerah: hampir 300 daerah (provinsi/kab/kota) mengajukan minat agar Sekolah Rakyat didirikan di wilayah mereka.

Banyak bupati/walikota bahkan telah menyiapkan lahan sekitar 5-8 hektare untuk pembangunan sekolah berasrama ini. Dukungan lokal ini menunjukkan bahwa program tersebut dipandang sebagai peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dari sisi kesiapan operasional, pemerintah pusat telah membentuk Satgas Sekolah Rakyat dan menyusun skema rekrutmen tenaga pendidik secara terpadu. Rekrutmen guru mulai dilaksanakan dengan beberapa jalur: penugasan ASN guru yang ada, perekrutan guru kontrak (PPPK) baik penuh maupun paruh waktu, hingga rekrutmen lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang fresh graduate.

Hal ini untuk memastikan Sekolah Rakyat memiliki pendidik yang cukup sejak hari pertama. Kurikulum khusus juga tengah difinalisasi oleh tim yang dipimpin Prof. Muhammad Nuh (mantan Mendikbud). Kurikulum dirancang sebagai kurikulum unggulan yang tetap mengacu standar nasional namun dikombinasikan dengan muatan kearifan lokal dan vokasional sesuai potensi daerah masing-masing.

Dengan demikian, diharapkan lulusan Sekolah Rakyat tak kalah kualitas akademiknya dan memiliki keterampilan relevan dengan kebutuhan setempat. Bahkan, pelatihan tambahan untuk guru akan dimulai Juni 2025 sebagai pembekalan sebelum sekolah dibuka.

Program ini menyasar anak-anak dari keluarga termiskin (desil 1 dan 2 pendapatan), termasuk kategori miskin ekstrem, di sekitar lokasi sekolah. Untuk memastikan tepat sasaran, pemerintah berencana melakukan verifikasi langsung ke rumah calon siswa satu per satu. Hal ini penting agar yang masuk benar-benar anak yang membutuhkan, bukan titipan pihak yang tidak berhak – sebuah langkah antisipatif terhadap potensi penyimpangan.

Kapasitas tiap Sekolah Rakyat dirancang menampung sekitar 1.000 siswa untuk gabungan jenjang SD, SMP, SMA. Dengan target 200 sekolah per tahun, berarti 200 ribu siswa per tahun dapat difasilitasi. Jika konsisten, dalam 5 tahun diharapkan setiap kabupaten/kota minimal punya satu Sekolah Rakyat, yang secara nasional berarti hingga 1 juta anak miskin mendapatkan akses sekolah yang layak.

Skala ini menunjukan betapa seriusnya pemerintah berinvestasi pada SDM miskin sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan.

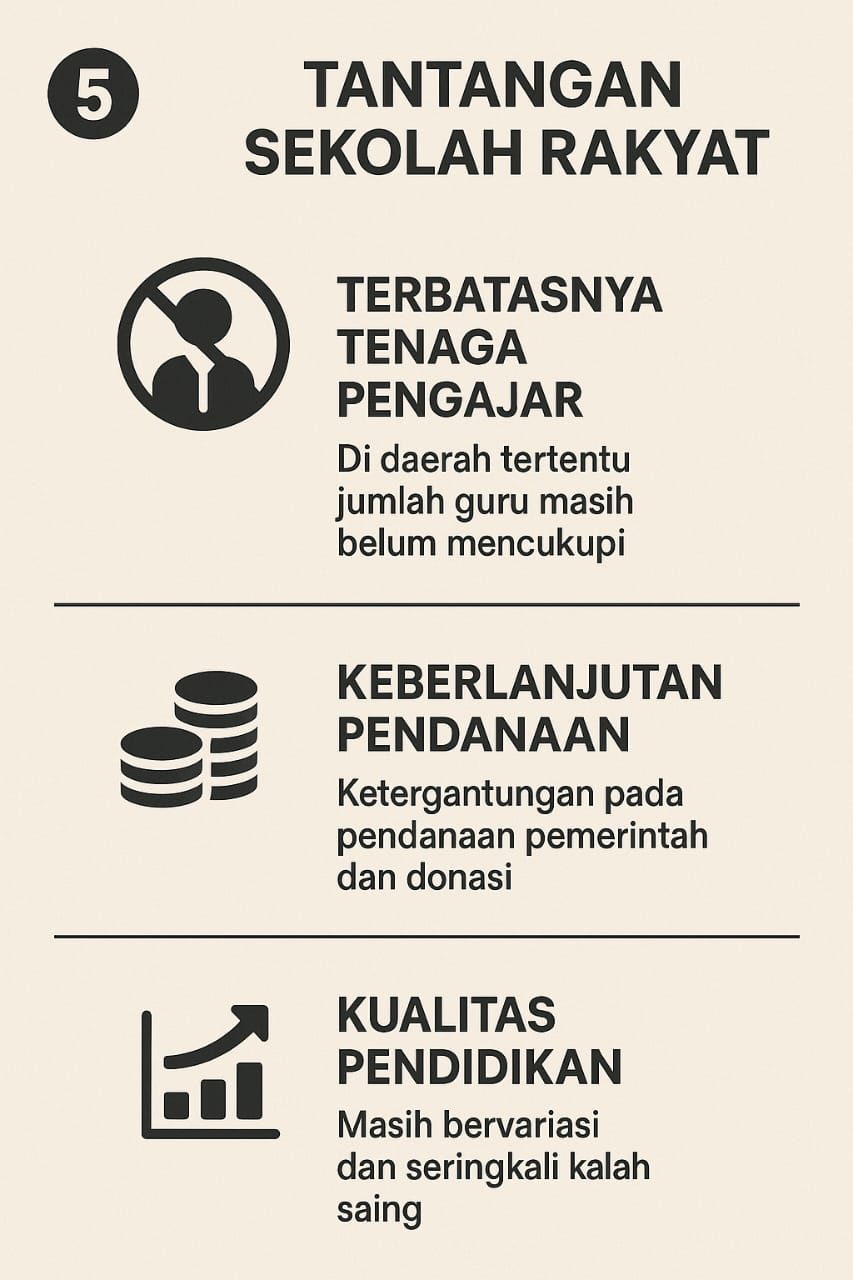

Kendati progres awal tampak menjanjikan, implementasi Sekolah Rakyat tidak luput dari berbagai tantangan di lapangan. Kajian Komisi X DPR RI mengidentifikasi sedikitnya empat tantangan utama yang perlu diantisipasi:

Pertama, Pendanaan Berkelanjutan: Menjalankan ratusan sekolah berasrama gratis tentu membutuhkan biaya besar dan berkesinambungan. Tiap tahun dibutuhkan dana operasional (makan, asrama, gaji guru, perawatan fasilitas, dll.) selain biaya pembangunan awal.

Pemerintah telah menyatakan skema kolaborasi pendanaan, menggabungkan APBN dan dukungan swasta/masyarakat. Menkeu Sri Mulyani menegaskan sebagian anggaran akan ditanggung negara, namun partisipasi dunia usaha dan publik sangat diharapkan untuk meringankan beban.

Pada 2025, perencanaan pendanaan 200 sekolah pertama dibagi: 100 titik dibiayai APBN dan 100 titik melalui kontribusi swasta (CSR, filantropi, dll). Meski demikian, memastikan aliran dana jangka panjang tetap menjadi tantangan.

Ada kekhawatiran program ini macet di tengah jalan jika prioritas anggaran pemerintah bergeser atau minat swasta berkurang. Keberlanjutan finansial perlu dijamin agar Sekolah Rakyat tidak hanya hangat di awal lalu terbengkalai karena kekurangan dana.

Kedua, Kualitas Pengajaran dan Kurikulum: Menyediakan guru berkualitas dalam jumlah memadai merupakan pekerjaan rumah tersendiri. Banyak sekolah reguler pun kekurangan guru, apalagi program baru yang membutuhkan penempatan guru di asrama penuh.

Tantangannya adalah merekrut dan melatih tenaga pengajar kompeten yang bersedia ditugaskan di Sekolah Rakyat. Pemerintah telah membuka opsi rekrutmen luas, namun kualitas harus dijaga dengan pelatihan dan insentif yang tepat. Selain itu, kurikulum perlu disusun hati-hati agar relevan dengan kebutuhan siswa miskin.

Anak-anak ini mungkin memiliki kesenjangan capaian belajar karena sebelumnya putus sekolah atau kurang stimulasi di rumah. Kurikulum Sekolah Rakyat mesti adaptif mengejar ketertinggalan akademik sekaligus memberikan keterampilan hidup praktis. Pengawasan mutu oleh Kemendikbud dan evaluasi berkala perlu dilakukan supaya standar pendidikan di Sekolah Rakyat setara dengan sekolah lain.

Ketiga, Kesiapan Infrastruktur dan Fasilitas: Konsep sekolah berasrama menuntut fasilitas lebih kompleks daripada sekolah biasa – termasuk asrama, dapur, ruang makan, sanitasi, klinik kesehatan, hingga area olahraga. Pemerintah memang memanfaatkan infrastruktur yang ada, namun renovasi dan penambahan fasilitas harus dipastikan tuntas sebelum siswa masuk.

Kapasitas asrama (tempat tidur, kamar mandi) harus memadai dan memenuhi standar kesehatan, apalagi pasca pandemi COVID-19 tuntutan protokol kebersihan makin tinggi. Begitu pula ruang kelas harus nyaman dan dilengkapi sarana belajar yang layak (meja, kursi, papan tulis, akses listrik, internet, dll).

Kementerian PUPR dilibatkan mensurvei kelayakan lokasi-lokasi yang diusulkan daerah. Hasil survei akan menentukan berapa sekolah bisa langsung dibuka tahun ini – jika banyak lokasi kurang siap, mungkin hanya 50-70 sekolah yang jadi dibuka pada gelombang pertama. Logistik pembangunan dalam waktu singkat ini menjadi tantangan teknis: memastikan proyek renovasi berjalan cepat tanpa mengorbankan kualitas bangunan.

Keempat, Sosialisasi dan Penerimaan Masyarakat: Komponen ini tak kalah penting. Program bagus sekalipun bisa tersendat jika tidak diterima baik oleh calon sasaran. Sekolah Rakyat harus disosialisasikan dengan tepat kepada keluarga miskin yang anaknya hendak direkrut.

Bisa jadi ada orang tua yang ragu melepas anaknya ke asrama jauh dari rumah, atau anak yang enggan berpisah dari keluarga. Persepsi masyarakat juga harus dibangun bahwa Sekolah Rakyat adalah peluang emas, bukan “mengambil” anak mereka.

Pendekatan kultural dan kearifan lokal sebaiknya dilibatkan – misal tokoh masyarakat meyakinkan orang tua, kunjungan calon guru ke rumah, atau menghadirkan alumni (kelak di masa depan) sebagai bukti keberhasilan. Di sisi lain, masyarakat sekitar lokasi sekolah perlu dilibatkan agar mendukung keberadaan sekolah ini, bukan malah timbul kecemburuan sosial.

Gotong royong masyarakat bisa diarahkan, misalnya dengan menjadi orang tua asuh, relawan pengajar ekstrakurikuler, atau pemasok bahan pangan lokal untuk asrama. Intinya, dukungan lingkungan sekitar sangat menentukan kenyamanan dan keberlangsungan sekolah.

Selain empat poin di atas, tantangan struktural yang diidentifikasi para pengamat adalah koordinasi lintas sektor. Karena program ini melibatkan Kemensos sebagai leading sector serta Kementerian Pendidikan, KemenPUPR (infrastruktur), Kemenkeu (anggaran), pemerintah daerah, hingga sektor swasta, maka sinergi yang solid mutlak diperlukan.

Presiden telah meminta Mensos, Mendikdasmen, dan Menko Perekonomian untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Komisi X DPR juga menekankan pentingnya pengawasan agar tujuan awal program tidak melenceng.

Transparansi pengelolaan anggaran harus dijaga mengingat besarnya dana publik yang digelontorkan. Tantangan lain adalah kontinuitas politik – inisiatif besar yang dimulai di awal masa pemerintahan ini harus mampu bertahan melewati pergantian kabinet di masa mendatang. Oleh karena itu, perlu payung hukum dan komitmen lintas partai agar Sekolah Rakyat menjadi program nasional jangka panjang, bukan sekadar proyek jangka pendek.

Kritik Konstruktif terhadap Implementasi dan Kebijakan Sekolah Rakyat

Terlepas dari niat mulia dan potensi manfaatnya, program Sekolah Rakyat juga mengundang sejumlah kritik dari pemerhati pendidikan. Kritik ini disampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai masukan konstruktif agar kebijakan lebih efektif dan tepat sasaran. Salah satu sorotan utama adalah potensi stigma dan segregasi.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengingatkan bahwa label “Sekolah Rakyat untuk anak miskin” berisiko menciptakan stigma negatif. Dengan pemerintah juga berencana mendirikan SMA Unggulan Garuda sebagai sekolah elit untuk mencetak calon mahasiswa kelas dunia, muncul kekhawatiran stratifikasi pendidikan semakin tajam.

“Penamaan 'sekolah rakyat untuk anak miskin' dapat menciptakan labelisasi dan stigmatisasi negatif terhadap siswa yang belajar di sana,” ujar Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI.

Ia menilai adanya dua program sekolah baru di ujung spektrum berbeda – satu sangat unggul (SMA Garuda) dan satu khusus kaum miskin (Sekolah Rakyat) – rentan menumbuhkan kesenjangan. Siswa Sekolah Rakyat dikhawatirkan dianggap sebagai “siswa kelas dua” dibanding yang bersekolah di SMA unggulan.

Stigma ini bisa mempengaruhi kepercayaan diri dan prestasi anak-anak di Sekolah Rakyat, bahkan dapat terbawa dalam pergaulan sosial lebih luas berupa diskriminasi dari teman sebaya. Kritik JPPI ini mengingatkan kita agar niat membantu jangan sampai malah memarjinalkan kelompok yang dibantu.

Dari perspektif sejarah, beberapa akademisi juga menyoroti bahwa pendekatan memisahkan siswa miskin ke sekolah tersendiri mirip dengan dualisme pendidikan era kolonial. Dahulu, penjajah membagi sekolah untuk priyayi/Belanda dan sekolah untuk pribumi biasa.

Pasca merdeka, idealnya sistem pendidikan kita inklusif menyatukan semua anak bangsa dalam kurikulum yang sama. Meski konteksnya berbeda, penting dipastikan Sekolah Rakyat tidak menjadi “jalan buntu” bagi siswanya. Artinya, jangan sampai lulusan Sekolah Rakyat nanti dipandang sebelah mata oleh perguruan tinggi atau pemberi kerja.

Kualitas dan reputasi sekolah ini harus dibangun setara dengan sekolah reguler, sehingga siswa miskin tidak terperangkap label inferior. Pemerintah menyadari hal ini dengan menjanjikan kurikulum dan guru berkualitas tinggi. Namun, implementasinya perlu diawasi.

Standar evaluasi siswa Sekolah Rakyat sebaiknya disetarakan dengan standar nasional, bahkan jika mungkin siswa turut dalam asesmen bersama (misal ujian nasional/asesmen kompetensi) sehingga tidak ada jurang pemisah.

Kritik lain datang terkait prioritas kebijakan. Di tengah keterbatasan anggaran, sebagian kalangan mempertanyakan apakah mendirikan sekolah baru lebih urgent daripada memperkuat sekolah publik yang sudah ada.

Ada ribuan SD, SMP, SMA negeri di Indonesia, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang kondisinya masih memprihatinkan. Alih-alih membangun asrama baru, perbaikan sekolah-sekolah ini juga tak kalah penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa Sekolah Rakyat melengkapi, bukan menggantikan, upaya pembenahan sistem pendidikan secara menyeluruh.

Integrasi program dengan kebijakan pendidikan lain harus jelas. Misalnya, bagaimana nasib Program Indonesia Pintar (bantuan uang sekolah) atau KIP Kuliah bagi anak miskin – apakah mereka akan diarahkan ke Sekolah Rakyat atau tetap disalurkan seperti biasa? Sinergi ini penting agar bantuan tidak tumpang tindih ataupun ada kelompok yang terlewat.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi sorotan. Karena program ini padat anggaran dan cepat ekspansinya, potensi penyimpangan harus diantisipasi. DPR sudah mengingatkan agar rencana pembangunan Sekolah Rakyat tidak sekadar wacana dan harus bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).

Mensos sendiri mengimbau jangan sampai rekrutmen guru maupun siswa diwarnai nepotisme atau praktik tidak fair. Pengawasan independen oleh publik dan lembaga seperti Ombudsman atau BPK diperlukan untuk memastikan perekrutan siswa benar-benar berdasarkan kriteria miskin yang objektif.

Mekanisme pengaduan jika terjadi kecurangan harus dibuka. Kritik konstruktif juga menyasar aspek kesiapan mental dan sosial siswa: anak dari keluarga miskin ekstrem mungkin menghadapi cultural shock masuk lingkungan asrama disiplin.

Mereka perlu pendampingan psikologis dan adaptasi agar betah dan tidak dropout dari Sekolah Rakyat. Kebijakan perekrutan harus mempertimbangkan faktor soft semacam ini, misalnya dengan masa orientasi dan pemberian motivasi kepada orang tua dan siswa sebelum sekolah dimulai.

Secara keseluruhan, kritik-kritik di atas berangkat dari kepedulian agar Sekolah Rakyat benar-benar mencapai tujuan tanpa efek samping yang merugikan. Pemerintah hendaknya menyikapi masukan ini secara terbuka.

Program inovatif biasanya menuai pro kontra; di sinilah pentingnya dialog dengan pemangku kepentingan pendidikan (guru, organisasi pendidikan, praktisi) untuk menyempurnakan konsep. Pendekatan yang luwes mungkin diperlukan: misal, jika stigma menjadi isu, bisa dipertimbangkan penamaan ulang atau perubahan citra program di kemudian hari.

Esensi bantuan untuk siswa miskin tetap berjalan, tetapi dikemas dengan cara tidak melabeli “ini sekolah si miskin”. Alternatifnya, bisa juga memadukan siswa dari berbagai latar di Sekolah Rakyat, tidak 100% miskin semua – walau hal ini perlu kajian lebih lanjut. Kritik konstruktif harus dilihat sebagai vitamin untuk memperkuat kebijakan, bukan ancaman bagi keberlangsungan program.

Solusi dan Rekomendasi Strategis ke Depan

Agar program Sekolah Rakyat sukses dan berkelanjutan, diperlukan berbagai langkah korektif dan strategi ke depan. Berikut adalah beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan pemerintah:

1. Menjaga Mutu agar Setara Sekolah Unggulan: Kunci menghilangkan stigma “kelas dua” adalah dengan membuktikan kualitas. Sekolah Rakyat harus dibangun kualitasnya setara sekolah unggul.

Pastikan kurikulum unggulan yang dijanjikan benar-benar diterapkan dengan baik. Libatkan ahli pendidikan dan psikolog untuk merancang model pembelajaran yang efektif bagi anak asrama, termasuk kegiatan ekstrakurikuler pengembangan karakter.

Penerapan standar evaluasi nasional akan membantu menjaga mutu. Misalnya, siswa Sekolah Rakyat dapat diikutsertakan dalam berbagai olimpiade sains atau lomba akademik bersama sekolah umum. Jika mereka berprestasi, otomatis pandangan publik akan berubah positif.

Pemerintah juga bisa menjamin jalur lanjut pendidikan bagi lulusan Sekolah Rakyat: sediakan kuota beasiswa di perguruan tinggi bagi yang berprestasi, atau link and match dengan balai pelatihan kerja untuk yang ingin langsung bekerja. Dengan prospek masa depan jelas, maka sekolah ini akan dipandang sebagai jalur emas, bukan jalan buntu.

2. Mengurangi Labelisasi dan Mendorong Inklusi: Meski nama “Sekolah Rakyat” sudah terlanjur dipakai, dari sisi komunikasi publik, pemerintah bisa menekankan bahwa sekolah ini terbuka untuk semua yang membutuhkan, dan kurikulumnya sama hebatnya dengan sekolah lain.

Hindari penyebutan “sekolah khusus si miskin” dalam sosialisasi resmi. Sebaliknya tekankan aspek inklusinya: “Sekolah Rakyat: sekolah berasrama berkualitas untuk mencetak generasi unggul dari seluruh Indonesia.”

Perlu dibangun narasi bahwa lulusan Sekolah Rakyat justru disiapkan menjadi pemimpin dan agen perubahan di komunitasnya. Dengan demikian martabat siswa terangkat. Strategi lain adalah menciptakan interaksi antara Sekolah Rakyat dan sekolah reguler, agar tidak terisolasi.

Misal, kegiatan olahraga atau pentas seni antar sekolah di daerah tersebut melibatkan Sekolah Rakyat sehingga anak-anak berbaur dengan teman sebaya dari latar berbeda. Ini selaras dengan semangat inklusif Hardiknas 2025 yang mengajak kolaborasi semua pihak dalam pendidikan.

3. Kolaborasi Pendanaan Jangka Panjang: Untuk menjamin keberlanjutan finansial, pemerintah dapat membentuk dana abadi pendidikan khusus untuk Sekolah Rakyat. Dana abadi ini bisa diisi dari APBN awal dan sumbangan filantropi besar, lalu disimpan dan disisihkan hasil investasinya untuk operasi sekolah.

Selain itu, menggandeng BUMN dan perusahaan melalui program CSR secara multi-year akan membantu. Perusahaan yang konsisten mendanai dapat diberikan insentif penghargaan. Transparansi penggunaan dana perlu ditingkatkan, misal dengan publikasi laporan tahunan Sekolah Rakyat di setiap daerah.

Dengan melihat hasil nyata (misal peningkatan nilai siswa, kisah sukses alumni), diharapkan dukungan masyarakat akan terus mengalir. Pemerintah daerah juga bisa diikutkan berbagi anggaran (cost sharing) pasca sekolah berdiri, karena bagaimanapun anak-anak yang dibina adalah warga di daerah tersebut.

4. Penguatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan: Menarik guru terbaik ke Sekolah Rakyat merupakan tantangan, maka berikan insentif karier. Misalnya, guru ASN yang bersedia ditugaskan di Sekolah Rakyat bisa dihitung sebagai pengabdian khusus dan diprioritaskan untuk kenaikan pangkat lebih cepat atau tunjangan khusus daerah terpencil.

Sediakan pelatihan intensif tentang pembelajaran kontekstual, mengingat siswa asrama akan belajar dan hidup 24 jam di sekolah – guru juga berperan sebagai wali asrama. Rekrutmen guru bisa melibatkan organisasi pengajar profesional dan para lulusan kampus keguruan yang idealis.

Selain itu, perlu disediakan kesejahteraan dan fasilitas memadai bagi guru di kompleks Sekolah Rakyat (misal perumahan guru sudah termasuk di desain sekolah). Dengan demikian, guru nyaman mengajar dan betah tinggal di lingkungan sekolah.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Seiring berjalanannya program, lakukan monitoring ketat setiap semester di setiap sekolah. Ukur capaian belajar siswa, tingkat kepuasan mereka, serta kendala yang dihadapi.

Libatkan pihak independen (misal universitas lokal atau lembaga riset pendidikan) untuk mengevaluasi efektivitas Sekolah Rakyat. Jika ditemukan masalah, segera perbaiki. Misalnya, apabila ada sekolah yang tingkat putus asramanya tinggi (siswa kabur/tidak betah), cari tahu penyebabnya dan berikan solusi (mungkin kurikulum terlalu padat, atau makanan kurang sesuai selera lokal, dll.).

Fleksibilitas kebijakan diperlukan agar program tetap adaptif. Pemerintah sebaiknya terbuka menerima umpan balik dari siswa dan orang tua. Membangun mekanisme keluhan yang mudah diakses (hotline, media sosial) bisa membantu mendeteksi dini masalah di lapangan.

6. Sinkronisasi dengan Program Pendidikan Lain: Sekolah Rakyat jangan berjalan sendiri. Harus ada sinkronisasi dengan program nasional seperti kurikulum Merdeka Belajar, digitalisasi sekolah, dan program beasiswa.

Misalnya, platform teknologi pendidikan yang dikembangkan Kemendikbud dapat diimplementasikan di Sekolah Rakyat sehingga siswa mendapat akses materi digital yang sama dengan siswa lain. Juga integrasi dengan Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan sosial – keluarga siswa Sekolah Rakyat perlu tetap mendapat dukungan ekonomi agar orang tua dan adik-adiknya yang tinggal di rumah terbantu.

Pendekatan holistik family-based ini memastikan sekali anak masuk Sekolah Rakyat, keluarganya pun ikut terentaskan, sehingga misi memutus kemiskinan lebih komprehensif.

Dengan serangkaian langkah di atas, program Sekolah Rakyat memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tujuannya. Intinya, kolaborasi menjadi kunci: kolaborasi antar kementerian, pemerintah pusat-daerah, publik-swasta, sekolah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat tema Hardiknas 2025 bahwa partisipasi semesta diperlukan untuk pendidikan bermutu bagi semua.

Masa Depan Sekolah Rakyat: Era Digital dan Pasca-Pandemi

Melihat ke depan, masa depan Sekolah Rakyat akan sangat dipengaruhi oleh dinamika era digital dan pengalaman pasca-pandemi COVID-19. Dua hal ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi model pendidikan berasrama pemerintah.

Di era digital, Sekolah Rakyat harus mampu memanfaatkan teknologi untuk mengakselerasi pembelajaran. Meskipun siswa berasal dari keluarga miskin yang mungkin gagap teknologi, justru di sekolah inilah kesempatan mengejar ketertinggalan digital.

Pemerintah dapat melengkapi setiap Sekolah Rakyat dengan akses internet berkecepatan tinggi dan perangkat TIK (komputer, proyektor, e-learning) sebagai bagian dari fasilitas standar.

Dengan tinggal di asrama, anak-anak punya waktu belajar lebih panjang yang bisa diisi dengan kegiatan e-learning, kursus komputer, atau penjelajahan informasi melalui internet secara terkontrol. Ini krusial mengingat saat pandemi terbukti siswa miskin paling terdampak negatif karena keterbatasan akses teknologi.

Data Bank Dunia menunjukkan siswa dari keluarga berpenghasilan rendah mengalami learning loss hingga kehilangan 18 bulan pembelajaran saat PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) pandemi, lebih besar daripada siswa mampu, akibat akses internet yang tidak memadai.

Oleh karena itu, Sekolah Rakyat perlu menutup gap tersebut dengan memberikan literasi digital intensif. Program seperti kelas komputer, perpustakaan digital, hingga kerjasama dengan platform edukasi daring bisa diintegrasikan.

Keunggulan lain era digital adalah potensi pemerataan kualitas melalui teknologi. Sekolah Rakyat yang mungkin berlokasi di daerah terpencil pun bisa mengunduh materi ajar terbaik, atau bahkan mengundang guru tamu secara virtual.

Misalnya, guru unggul dari kota dapat memberi kuliah tamu via webinar kepada siswa Sekolah Rakyat di pelosok. Demikian pula program mentorship online dengan tokoh inspiratif bisa dilakukan.

Era digital memungkinkan resource sharing antar sekolah dengan lebih mudah. Pemerintah dapat membangun jaringan virtual antar Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, sehingga misalnya ada forum diskusi online antar siswa berbagai daerah, atau perlombaan online. Hal ini akan memperkaya pengalaman belajar dan memperluas wawasan mereka melampaui tembok asrama.

Terkait masa pasca-pandemi, ada beberapa pelajaran penting. Pertama, pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan di lingkungan berasrama. Pandemi COVID-19 mengajarkan bahwa protokol kesehatan harus menjadi budaya di sekolah.

Sekolah Rakyat perlu memiliki fasilitas kesehatan memadai: UKS dengan tenaga medis, ruang isolasi, dan prosedur jika terjadi wabah penyakit. Sebagai panti belajar dan tinggal bersama, resiko penularan penyakit di asrama tinggi bila tidak diantisipasi.

Investasi pada sanitasi, ventilasi gedung, serta edukasi pola hidup bersih bagi siswa adalah keniscayaan.

Kedua, pandemi menunjukkan perlunya fleksibilitas metode belajar. Jika suatu saat terjadi gangguan (wabah, bencana alam, dsb) sehingga pembelajaran tatap muka terhenti, Sekolah Rakyat harus siap beralih ke mode PJJ tanpa membuat siswa ketinggalan.

Karena latar belakang siswa umumnya keluarga tanpa fasilitas, skenario PJJ untuk Sekolah Rakyat bisa berbeda: misal siswa tetap tinggal di asrama karantina sehingga fasilitas internet sekolah masih bisa dipakai walau guru mengajar jarak jauh. Dengan kata lain, rancangan kebijakan harus memasukkan contingency plan menghadapi situasi darurat.

Masa depan Sekolah Rakyat juga terkait erat dengan visi Indonesia Emas 2045. Program ini bukan sekadar proyek 5 tahunan, melainkan investasi jangka panjang membentuk generasi unggul 20 tahun mendatang.

Jika dijalankan konsisten, pada tahun 2045 kita akan memiliki lulusan-lulusan Sekolah Rakyat yang kini telah dewasa, terdidik, dan diharapkan sukses mengangkat keluarganya keluar dari kemiskinan.

Bayangkan, anak seorang pemulung yang pada 2025 masuk Sekolah Rakyat, pada 2037 lulus sarjana berkat beasiswa lanjutan, dan pada 2045 mungkin menjadi pengusaha atau profesional yang berhasil. Itulah multiplier effect yang dicita-citakan: lulusan Sekolah Rakyat menjadi agen perubahan di komunitasnya.

Mereka diharapkan kembali ke daerah asal dengan keterampilan dan pengetahuan untuk membangun daerah tersebut, memutus rantai kemiskinan lokal. Program ini dapat menciptakan role model bagi adik-adik kelasnya dan anak-anak lain bahwa kemiskinan bukan takdir bila ada akses pendidikan.

Di sisi lain, tidak menutup kemungkinan konsep Sekolah Rakyat akan berevolusi di masa depan. Bisa jadi, setelah ekonomi masyarakat membaik dan angka kemiskinan ekstrem turun signifikan, fokus program dialihkan menjadi pusat pendidikan keterampilan atau sekolah vokasi berasrama untuk masyarakat umum.

Fleksibilitas arah ini perlu dipikirkan sejak sekarang, agar aset-aset Sekolah Rakyat tetap termanfaatkan optimal. Selain itu, evaluasi panjang harus menjawab: apakah model boarding school ini terbukti efektif mengatasi masalah pendidikan kita? Jika ya, mungkin akan diperluas; jika ada kekurangan, mungkin di 10-20 tahun ke depan formatnya disesuaikan.

Yang jelas, optimisme menyelimuti harapan atas program ini. Hardiknas 2025 menjadi titik tolak penting: semangat Ki Hadjar Dewantara untuk pendidikan bagi semua kembali digaungkan melalui Sekolah Rakyat.

Kita patut mengapresiasi langkah berani pemerintah mengejar ketertinggalan pendidikan kelompok termiskin. Namun, optimisme ini harus selalu diiringi kewaspadaan dan evaluasi. Tidak ada kebijakan tanpa tantangan di negeri sebesar Indonesia.

Sekolah Rakyat ibarat benih yang baru ditanam; perlu dipupuk, dijaga dari hama, dan disirami dengan kolaborasi serta komitmen, agar kelak tumbuh menjadi pohon rindang yang menaungi setiap anak bangsa, tanpa memandang latar belakang.

Kesimpulannya, program Sekolah Rakyat adalah wujud nyata “partisipasi semesta” dalam upaya pemerataan pendidikan – pemerintah, masyarakat, dan swasta bahu-membahu menyediakan pendidikan berkualitas untuk anak yang paling membutuhkan.

Dengan evaluasi berkelanjutan, perbaikan kebijakan berdasarkan kritik konstruktif, serta adaptasi terhadap perkembangan era digital dan pasca-pandemi, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi tonggak bersejarah baru dalam perjalanan pendidikan Indonesia.

Harapannya, di Hardiknas-Hardiknas berikutnya, kita tidak lagi bicara tentang jutaan anak putus sekolah, melainkan jutaan cerita sukses anak Indonesia yang terangkat pendidikannya berkat hadirnya “sekolahnya rakyat biasa” ini.

Pendidikan untuk semua bukan lagi slogan. Tapi realitas yang bisa dirasakan hingga pelosok negeri. Merdeka belajar, merdeka untuk berdaya! (*)

Referensi News Analysis:

Kementerian Sosial RI. “Presiden Prabowo: Sekolah Rakyat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan.” (22 Maret 2025).

Antara News. “Sekolah Rakyat, Menkeu: Pendanaan terbuka untuk swasta dan masyarakat.” (2025).

Fieka Nurul Arifa. “Sekolah Rakyat untuk Pemerataan Pendidikan Berkualitas.” Info Singkat Komisi X DPR RI Vol. XVII No.3/I (Februari 2025).

Medcom.id. “Sejarah Sekolah Rakyat di Zaman Penjajahan Jepang, Bakal Kembali 'Dihidupkan' Prabowo.” (9 Jan 2025).

Medcom.id. “JPPI Sebut Sekolah Rakyat Rawan Labelisasi 'Sekolah untuk Siswa Miskin'.” (16 Jan 2025).

Detik.com. “Hari Pendidikan Nasional 2025: Sejarah, Tema, Beserta Link Logo.” (2025).

Jatengprov.go.id. “Luthfi Pastikan Jateng Dukung Program Sekolah Rakyat yang Digagas Presiden.” (12 Mar 2025).

Liputan6.com. “Bank Dunia: Siswa Miskin Paling Terdampak Negatif Belajar Online saat Pandemi COVID-19.” (26 Jun 2023).

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

| Editor | : Yatimul Ainun |

| Publisher | : Ahmad Rizki Mubarok |