Pakar Geologi ITS Ingatkan Bahaya Potensi Likuefaksi Pascagempa

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Likuefaksi super besar dan mengejutkan terjadi sesaat setelah gempa bumi di Palu (28/9/2018) silam. Magnitud gempa M 7.4 memicu tsunami tanpa peringatan sekaligus memicu likuefaksi yang mengubur ribuan rumah.

Menurut Pakar Geologi ITS, Dr Amien Widodo, masyarakat Palu sesungguhnya mempunyai kearifan lokal larangan untuk tidak menempati lahan Nalodo atau pasir hisap dan dibiarkan sebagai lahan hutan. Para ahli ESDM, pada 2013 juga telah memetakan kawasan Nalodo tersebut sebagai kawasan rawan likuefaksi.

Advertisement

"Namun, pemerintah mengabaikan Nalodo itu kemudian merubah dan menetapkan lahan tidur tersebut untuk perumahan. Dan terjadilah likuefaksi yang menggulung 1400 rumah berikut isinya," ungkap Dr Amien Widodo, Jumat (15/1/2021).

Lantas, bagaimana likuefaksi bisa terjadi?

Amien menjelaskan, fenomena likuefaksi paling sering diamati pada tanah berpasir yang jenuh dan longgar dengan kepadatan rendah atau tidak padat.

Karena pasir yang longgar memiliki kecenderungan untuk memampat ketika diberikan beban. Sebaliknya, pasir padat cenderung meluas dalam volume atau melebar.

Jika tanah jenuh dengan air, suatu kondisi yang sering terjadi ketika tanah berada di bawah permukaan air tanah atau permukaan laut, maka air mengisi ruang di antara butir-butir tanah (ruang pori).

"Sebagai respon terhadap tanah yang memampat, air ini meningkatkan tekanan dan mencoba untuk mengalir keluar dari tanah ke zona bertekanan rendah, biasanya ke atas menuju permukaan tanah," jelasnya.

Tapi, jika pembebanan berlangsung cepat dan cukup besar, atau diulangi berkali-kali (contoh getaran gempa bumi dan gelombang badai), air tidak mengalir keluar sesuai waktunya sebelum siklus pembebanan berikutnya terjadi, tekanan air dapat bertambah melebihi tekanan kontak antara butir-butir tanah yang menjaga mereka tetap saling bersentuhan satu sama lain.

Kontak antara butir-butir ini merupakan media pemindahan berat bangunan dan lapisan tanah di atas dari permukaan tanah ke lapisan tanah atau batuan pada lapisan yang lebih dalam.

Melansir Wikipedia, hilangnya struktur tanah menyebabkan tanah kehilangan semua kekuatannya atau kemampuan untuk memindahkan tegangan geser dan fenomena ini terlihat seperti mengalir menyerupai cairan atau 'pencairan'.

Contoh likuifaksi fenomenal lain di antaranya saat gempa bumi Niigata tahun 1964 dan Alaska juga tahun 1964. Pencairan di Distrik Marina San Francisco setelah gempa bumi Loma Prieta tahun 1989 dan di Pelabuhan Kobe akibat gempa Hanshin tahun 1995.

Pencairan lain mengakibatkan kerusakan besar menimpa perumahan di timur pinggiran kota dan kota satelit Christchurch, Selandia Baru setelah gempa Canterbury tahun 2010 dan lebih luas lagi setelah gempa Christchurch susulan pada awal tahun 2011.

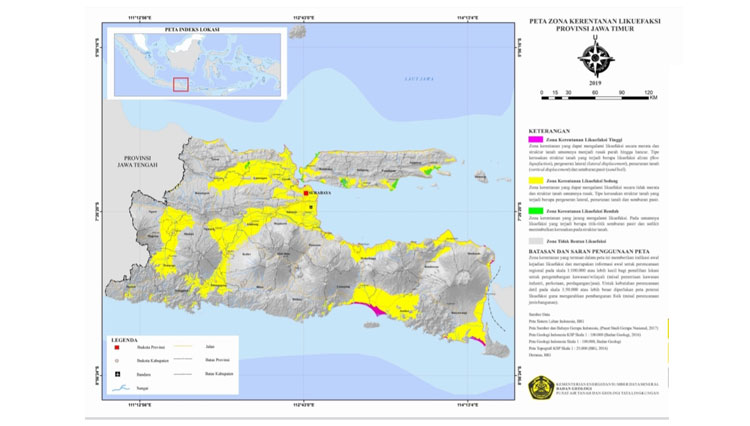

Bahkan, Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan Atlas Zona Kerentanan Likuefaksi Indonesia.

Atlas ini merupakan upaya meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya likuefaksi di masa mendatang.

Indonesia memiliki sejarah likuefaksi di sejumlah daerah sejak tahun 1967-2018. Total likuefaksi pernah terjadi di 37 daerah. Yakni Aceh, Sumatera Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Lampung, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Jambi, Papua, Bengkulu, Papua Barat, Yogyakarta, Sumatera Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah.

Rata-rata setiap provinsi tersebut mengalami lebih dari satu bencana likuefaksi selama hampir dalam kurun waktu setengah abad. Badan Geologi kemudian memetakan zona kerentanan dalam tiga klasifikasi. Yaitu tinggi, sedang, dan rendah.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |

| Publisher | : Sholihin Nur |